zu den Kalkbrennereien gebracht. Bis Mitte der dreißiger Jahre wurde z.B. in der Mergelgrube Ahlem bei Hannover Mergel abgebaut und vor Ort zu Kalk gebrannt.

zu den Kalkbrennereien gebracht. Bis Mitte der dreißiger Jahre wurde z.B. in der Mergelgrube Ahlem bei Hannover Mergel abgebaut und vor Ort zu Kalk gebrannt.Historische Kalkbrennöfen.

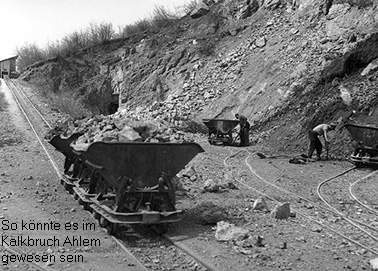

Aus Calciumcarbonat bestehende Sedimentgesteine wurden mit Hammer und Meißel abgebaut, später auch mit Hilfe von Schwarzpulver abgesprengt. Das Gestein wurde per Karren oder Fuhrwerk, oft später mit Lorenbahnen zu den Kalkbrennereien gebracht. Bis Mitte der dreißiger Jahre wurde z.B. in der Mergelgrube Ahlem bei Hannover Mergel abgebaut und vor Ort zu Kalk gebrannt.

zu den Kalkbrennereien gebracht. Bis Mitte der dreißiger Jahre wurde z.B. in der Mergelgrube Ahlem bei Hannover Mergel abgebaut und vor Ort zu Kalk gebrannt.

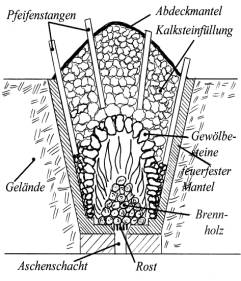

Der sich nach unten hin verjüngende Kalkschachtofen wurde über die obere Öffnung mit wechselnden Schichten Kohle (10 cm) und Kalkstein (ca. 30 cm) gefüllt. Während des Brennvorgangs sorgte ein Bodenrost in einer der seitlichen Öffnungen für die nötige Luftzufuhr. Nach einer Brenndauer von drei Tagen war eine Füllung des Schachtofens durchgelaufen. Der zuvor bei ca. 1000 °C gebrannte Kalk konnte dann über die seitlichen bogenförmigen Öffnungen in den Außenmauern abgezogen werden. Oder es wurden die stückigen Kalksteine mit feiner Kohle oben eingegeben und rutschten langsam in die Brennzone, in der der Kalkstein (CaCO3) bei Temperaturen zwischen 900 und 1.200° C in gasförmiges Kohlendioxid (CO2) und Calciumoxid (CaO = Branntkalk) zerlegt wird.

Der nunmehr gebrannte

Kalk sank weiter nach unten, durchlief die Kühlzone und wurde am untersten

Ende des Schachtofens abgezogen. Eine ausführliche Erläuterung aller

Begriffe zum Kalkbrennen und eine Erklährung zu den chemischen Vorgängen

sowie eine Anleitung zu einem praktischen Schullaborversuch finden Sie hier.

Der nunmehr gebrannte

Kalk sank weiter nach unten, durchlief die Kühlzone und wurde am untersten

Ende des Schachtofens abgezogen. Eine ausführliche Erläuterung aller

Begriffe zum Kalkbrennen und eine Erklährung zu den chemischen Vorgängen

sowie eine Anleitung zu einem praktischen Schullaborversuch finden Sie hier.

Die benötigte Steinkohle wurde z.B. in Hannover als Deisterkohle zuerst per Fuhrwerk, später mit der Deisterbahn, ja zeitweise sogar mit dem Güterverkehr der hannoverschen Straßenbahn auf der Überlandlinie 10 von den Kohlegruben in Barsinghausen nach Linden herangeschafft.

Üblich waren auf dem Lande auch kleinere einmalige sogenannte Kolköfen, die nur zum einmaligen Einsatz mit einer Stützmauer gegen den Hang gebaut wurde. Als Baumaterial bevorzugte man hitzebeständiges Material, am einfachsten Kalksteine.

Ein Beispiel eines kleinen schon moderneren Kalkbrennofen ist in Klim, bei der Anhöhe Klim Bjerg in Dänemark, etwa 5-6 km westlich von Fjerritslev gelegen und war noch bis 1977 in Betrieb. Das dänischen Umweltministerium hat es unter Denkmalschutz gestellt und den kleineren Ofen restauriert und zum Museum eingerichtet.

bei der Anhöhe Klim Bjerg in Dänemark, etwa 5-6 km westlich von Fjerritslev gelegen und war noch bis 1977 in Betrieb. Das dänischen Umweltministerium hat es unter Denkmalschutz gestellt und den kleineren Ofen restauriert und zum Museum eingerichtet.

An dieser Stelle folgen noch Fotos aus Albanien aus Kruja, wo noch bis vor kurzem altertümliche Kalköfen in Gebrauch waren.

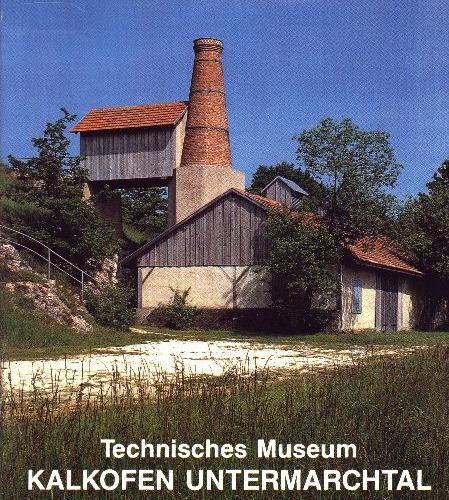

Ein weiteres ähnliches Technisches Museum ist in der BRD der Kalkofen Untermarchtal,  der vom Schwäbischen Heimatbund 1987-1990 restauriert wurde. Es eine der vielen Klein-Kalkbrennereien ,die um oder nach der Jahrhundertwende wegen des durch die Industrialisierung verstärkten Baustoffbedarfes überall gebaut wurden. Der Betriebsablauf ist hier:

der vom Schwäbischen Heimatbund 1987-1990 restauriert wurde. Es eine der vielen Klein-Kalkbrennereien ,die um oder nach der Jahrhundertwende wegen des durch die Industrialisierung verstärkten Baustoffbedarfes überall gebaut wurden. Der Betriebsablauf ist hier:

Kalkgestein brechen und zerkleinern im Steinbruch, Beschickung des Ofens über die hölzerne

Gichtbühne, Brennen, danach das Trockenlöschen und das Sieben und Abfüllen des Kalks.

Und so brannten die Bauern des Voglhubergutes in Östereich in einem Feldkalkofen für die Nachbarschaft Kalk.

Kurz vor der verdienten Brotzeit, die Kalkbrenner und ihre kleinen hungrigen Helfer, ca.1931

| Sie befinden sich in einer Unterseite. |  |